La lettre du 4 avril 1806 est écrite au lendemain du Jeudi saint, au cœur d’une expérience spirituelle qui marque un tournant dans la vie de Philippine Duchesne. Après des semaines de sécheresse intérieure, elle retrouve, par la parole maternelle de Madeleine-Sophie Barat, la paix, la joie et l’espérance qui raniment son désir missionnaire.

Depuis ses premiers vœux, Philippine Duchesne souhaite ardemment se mettre dans les pas de deux saints qu’elle vénère : saint François Xavier et saint Jean-François Régis. Elle presse sans répit Madeleine-Sophie Barat de lui permettre de se livrer « à la plus douce des espérances ! » : « Vous ne m’ôtez pas l’espoir que mes vœux s’accompliront un jour, je puis tendre par mes désirs et mes prières vers des contrées où je pourrais enfin rendre quelque service à Notre Seigneur et n’être riche que de Lui. » (Lettre de Philippine à la Mère Barat, mars 1806)

Puis vint la nuit de feu, « ô bénite nuit ! », celle du Jeudi Saint 3 avril : nuit de foi, d’espérance, nuit contemplative qui la transporte tant qu’elle écrira dès le lendemain à « [Sa] bonne et respectable Mère ».

Lettre du 4 avril 1806

Dès ses premiers mots, Philippine remercie Madeleine-Sophie de lui « amollir [son] âme » « comme la cire auprès du feu ». Elle, qui se disait devenue « plus insensible qu’un rocher depuis trois semaines », éprouve à nouveau la douceur des larmes : « mes yeux n’ont plus été arides ». Cette lettre, écrit-elle, il « la fallait » pour ranimer son âme et lui redonner courage.

Les mots de sa Mère la restaurent, la nourrissent et la fortifient « des aliments que vous lui présentiez ». Son « s’est livré à une douce joie » et « l’a savourée toute la nuit », car la lettre est arrivée avant la veillée du Jeudi saint. Cette correspondance agit comme une grâce reçue : Ô bénite nuit ! où j’ai cru une seconde fois être exaucée. »

Cette transformation est immédiate : la sècheresse fait place à une « joie pure » et à une « ferme espérance ». Le Ô vocatif et l’expression « Ô si c’était à la fin de l’année ! » traduisent la tension entre le désir brûlant du départ et la conscience de l’attente nécessaire. L’émotion spirituelle ne masque pas totalement la fragilité de cette espérance : Philippine sait qu’elle devra encore patienter.

Puis vient le récit de son voyage intérieur « dans le Nouveau Continent (…) en bonne compagnie ». Elle chemine « au Jardin, au Prétoire, au Calvaire » suivant pas à pas le Christ martyr. Elle recueille « tout le sang de Jésus » versé, s’empare « de lui au St. Sacrement » et porte « partout [son] trésor pour le répandre sans crainte de l’épuiser ».

L’expérience est à la fois mystique et missionnaire : elle contemple et agit dans la prière, anticipant déjà l’élan apostolique qui la conduira un jour en Amérique.

Les références aux Évangiles sont nombreuses et précises : le jardin de Gethsémané (Matthieu 26, 36), où « sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. » (Luc 22, 44), le palais de Ponce Pilate (Matthieu 27, 26-30), puis le Golgotha (Jean19, 34), comme autant de petits foyers qui éclairent sa nuit de feu.

Mais la méditation ne reste pas symbolique : Philippine se sent envoyée. Elle mentionne saint François Xavier, « au pied du trône de Dieu pour demander l’ouverture de nouvelles terres à éclairer », et saint François Régis, « le pilote des voyageurs ». Le rêve missionnaire devient ici vision spirituelle. C’est pourquoi elle conclut le récit de son voyage par un « Enfin tout allait pour le mieux ».

Sa détermination est telle qu’elle l’apaise : « je n’ai pu insinuer dans mon cœur aucune tristesse ». Sa foi en sa mission, qu’elle nomme « nouvelle application […] des mérites de Jésus Christ », est si vive que le temps semble s’abolir durant cette nuit d’oraison : « les douze heures […] sont bien vite passées […] quoique à genoux. » Elle se découvre plus robuste qu’elle ne le pensait : « La veille, je ne croyais pas pouvoir tenir une heure. » Sous la ferveur, on devine la détermination d’une femme longtemps éprouvée qui mesure enfin la force reçue dans la foi.

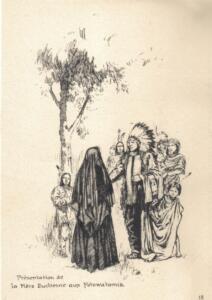

Elle se projette déjà dans les renoncements à venir, évoquant « sacrifices à offrir » : quitter Sainte-Marie d’En Haut, sa « montagne », ses compagnes, sa famille mais surtout – « et quelle Mère ! » – Madeleine-Sophie. Et la solitude, « seule avec Jésus seul, avec des enfants tout noirs, tout grossiers ». Ces mots, empreints du langage missionnaire de son époque, révèlent une âme prête à tout quitter par amour du Christ.

L’emploi du futur ne permet pas le doute « Bonne Mère, quand vous me direz : Ecce ego mitto te, je vous répondrai vite : Vadam. » (Ex 3.13) Le départ devient un acte d’obéissance et d’amour.

Comme Moïse missionné par l’Éternel pour libérer son peuple de la servitude (Ex 3 .10), Philippine partira vers « de nouvelles terres à éclairer. »

Elle embarquera le 21 mars 1818 vers le Nouveau Monde – douze ans après cette nuit d’espérance.